Aktuelles: Energie

© IHK Lippe

© IHK Lippe

© IHK Lippe

© IHK Lippe

IHK-Beratung vor Ort: Klimaschutz | Mobilität | Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsberichterstattung, CO2-Bilanz, Energie- und Ressourcen einsparen, Mobilitätsmanagement: Welche Maßnahmen und Fördermittel bieten sich für Ihr Unternehmen an? Wir kommen in Ihr Unternehmen! Interesse? Sprechen Sie uns an.

© MH / Fotolia

© MH / Fotolia

© MH / Fotolia

© MH / Fotolia

Energie- und Stromsteuer: Ermäßigungen schnell berechnen

Die IHK Lippe hat das Excel-Tool zur Berechnung der Energie- und Stromsteuer für das produzierende Gewerbe aktualisiert. Es enthält die Tabellenblätter für das Jahr 2024 und 2025. Anträge auf Ermäßigung können für das Jahr 2024 noch bis Ende 2025 gestellt werden. Über die Möglichkeiten der Steuerbefreiung oder -ermäßigung für das produzierende Gewerbe informiert ein IHK-Merkblatt.

(IHK Lippe)

© Christopher Meder - Fotolia

© Christopher Meder - Fotolia

© Christopher Meder - Fotolia

© Christopher Meder - Fotolia

IHK-Rechner: CO2-Preis für 2024 aktualisiert

CO2-Emissionen im Verkehr und von Gebäuden werden seit 1. Januar 2021 bepreist. Im Gegenzug ist die EEG-Umlage schrittweise abgesenkt ab 1. Juli 2022 gestrichen worden. Mit dem Excel-Tool der IHK Lippe können Unternehmen einfach und schnell berechnen, wie sich das finanziell auswirkt. Das Tool berücksichtigt auch die verschiedenen CO2-Preis-Veränderungen.

Kostenvergleich der IHK Lippe: Gasnetzentgelte in Lippe massiv gestiegen

Im Schnitt müssen Unternehmen und Bürger in Lippe im Jahr 2025 für die Nutzung des Gasnetzes meist deutlich tiefer in die Tasche greifen als im Vorjahr. Das ist das Ergebnis des aktuellen Gasnetzentgeltvergleichs der IHK Lippe für typische Verbrauchsklassen in Gewerbe und Industrie sowie für einen Musterhaushalt.

IHK-Vergleich: Stromnetzentgelte leicht gesunken

Die Stromnetzentgelte sind im Durchschnitt der sieben Netzbetreiber in Lippe leicht gesunken, auf der Niederspannungsebene um 0,1 Prozent und auf der Mittelspannungsebene um 2,6 Prozent. Die Stromnetzentgelte 2025 und auch ihre Entwicklung gegenüber 2024 fallen aber sehr unterschiedlich aus. So gab Netzentgelterhöhungen von bis zu 5,6 Prozent und Senkungen um bis zu 6,1 Prozent. Das zeigt ein aktueller Vergleich der Entgelte für verschiedene Abnahmefälle auf Niederspannungs- bzw. Mittelspannungsebene in Lippe und benachbarten Verteilnetzgebieten.

© iStock-173948837©Ramberg

© iStock-173948837©Ramberg

© iStock-173948837©Ramberg

© iStock-173948837©Ramberg

CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM): Pflichten beim Import bestimmter Waren

Mit der am 16. Mai 2023 veröffentlichten Verordnung (EU) 2023/956 (CBAM-Verordnung) führt die EU ein CO2-Grenzausgleichssystem für bestimmte Waren ein. Eine Durchführungsverordnung konkretisiert die EU-Kommission die Anforderungen an die Ermittlung von Emissionsdaten und die Berichtsinhalte. Betroffene Unternehmen müssen für jedes Quartal einen CBAM-Bericht jeweils bis zum Ende des auf das Quartal folgenden Monats abgeben. Nationale Behörde ist die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt).

(Quellen: GTAI, zoll.de, DIHK, IHK Stuttgart, wko.at, österr. BMF)

© Christopher Meder - Fotolia

© Christopher Meder - Fotolia

© Christopher Meder - Fotolia

© Christopher Meder - Fotolia

Strompreis-Umlagen steigen 2026 um weitere 11 Prozent

2,946 Cent/kWh müssen Unternehmen im Jahr 2026 für netzentgeltbasierte Umlagen (KWKG- und Offshore-Netzumlage) sowie den Aufschlag für besondere Netznutzung (bis Ende 2024 § 19 StromNEV-Umlage) auf den Strompreis zahlen (2025: 2,651 Cent/kWh, 2024: 1,574 Cent/kWh). Das haben die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, Amprion, TenneT und TransnetBW Ende Oktober bekannt gegeben. Unter dem Strich sind das 0,295 Cent/kWh oder 11 Prozent mehr als 2025.

(Quelle IHK Lippe, netztransparenz.de)

© roberto saporito / iStock

© roberto saporito / iStock

© roberto saporito / iStock

© roberto saporito / iStock

Industriestrompreis: BMWE-Konzept

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) hat Mitte November ein Konzeptpapier für den Industriestrompreis vorgelegt. Für einige wenige stromintensive Industrieunternehmen könnte dies für die Verbrauchsjahre 2026 bis 2028 zu einer spürbaren Entlastung führen. Der Bund rechnet mit Ausgaben in Höhe von 3,1 Milliarden Euro. Die meisten Unternehmen werden davon nicht profitieren.

(Quelle BMWE, DIHK)

Konzessionsabgaben 2026: Grenzpreise für Strom und Gas sinken

Das Bundesamt für Statistik (destatis) hat Mitte November 2025 die vorläufigen Durchschnittserlöse bei Gas und Strom bekannt gegeben, die als Grenzpreise zur Berechnung der Konzessionsabgabe dienen. Beide Werte sind nach dem Höchststand des letzten Jahres wieder gesunken, liegen aber weiterhin über den Werten für 2023. Sondervertragskunden können von reduzierten Konzessionsabgaben profitieren.

(Quelle destatis)

Plattform für Abwärme: Nächste Meldung zum 31. März 2026

Zum 1. Januar 2025 mussten betroffene Unternehmen erstmals ihre Abwärmequellen und -potenziale auf der Plattform für Abwärme melden. Sie sind zudem nach § 17 Abs. 2 S.1 EnEfG verpflichtet, die übermittelten Informationen stets aktuell zu halten. Die nächste reguläre Meldung bzw. Aktualisierung wird zum 31. März 2026 fällig. Die im aktuellen Merkblatt festgelegten Regelungen gelten weiterhin. Mit Stand Anfang November 2025 hatten 3.000 Firmen ihre Abwärmedaten gemeldet.

(Quelle BfEE)

© IHK Lippe

© IHK Lippe

© IHK Lippe

© IHK Lippe

EEG-Konto 10/2025: 15 Milliarden Euro Bundeszuschuss

Mit dem Auslaufen der EEG-Umlage im Juli 2022 sind die Einnahmen auf dem EEG-Konto deutlich gesunken. Die Ausgaben gehen nicht in gleichem Maße zurück. Zuletzt standen im Oktober 2025 Einnahmen (inkl. Bundeszuschuss) von 1,582 Mrd. Euro Ausgaben von 1,738 Mrd. Euro gegenüber. Von Januar bis Oktober 2025 hat der Bund 15,0 Mrd. Euro aus dem Bundeshaushalt beigesteuert. Die Zuschüsse seit Anfang 2024 summieren sich damit auf gut 33,5 Milliarden Euro.

(Quelle IHK Lippe, netztransparenz.de)

© Frontier Economics, DIHK

© Frontier Economics, DIHK

© Frontier Economics, DIHK

© Frontier Economics, DIHK

Hohe Energiewende-Kosten: Auch nicht-energieintensive Branchen gefährdet

Die hohe Kostenbelastung durch die aktuelle Energiewendepolitik in Deutschland führt nicht nur zur Abwanderung energieintensiver Industriebetriebe, sondern gefährdet Unternehmen über alle Branchen hinweg. Das geht aus einer aktuellen Analyse hervor, die die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) Ende Oktober 2025 vorgestellt hat.

(Quelle DIHK, Frontier Economics)

EDL-G und EnEfG: Änderungen bei der Stichprobenkontrolle

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat für die Prüfung der Umsetzungspläne nach § 9 Energieeffizienzgesetz (EnEfG) und die Rückmeldung im Rahmen der Stichprobenkontrollen nach § 8c Abs. 2 Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) und § 10 EnEfG Erleichterungen eingeführt.

(Quelle BAFA)

Einfuhr von CBAM-Waren: Regelphase startet Anfang 2026

Am 1. Januar 2026 beginnt die CBAM-Regelphase. „Indirekte Zollvertreter“ oder Unternehmen, die CBAM-pflichtige Waren in Mengen von mindestens 50 Tonnen pro Jahr einführen, müssen als zugelassener CBAM-Anmelder im Sinne des Artikel 5 der CBAM-Verordnung ((EU) 2023/956) registriert sein. Unternehmen, die noch keinen entsprechenden Antrag gestellt haben, fordert die Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt) dringend dazu auf, die Zulassung als CBAM-Anmelder über das CBAM-Register kurzfristig zu beantragen.

(Quelle DEHSt)

CBAM: DIHK fordert besseren Carbon-Leakage-Schutz

Auch nach den kürzlich verabschiedeten CBAM-Erleichterungen wirft der europäische CO2-Grenzausgleichsmechanismus weiterhin große Fragen auf. Die DIHK hat hierzu eine neue CBAM-Positionierung veröffentlicht und bei den Entscheidungsträgern von Politik und Verwaltung in Berlin und Brüssel eingebracht. Für die deutsche Wirtschaft ist es aktuell wichtiger denn je, dass europäische Klimaschutzambitionen nicht zum Wettbewerbsnachteil im internationalen Handel werden. Ein wirksamer und unbürokratischer Carbon Leakage-Schutz ist für die grüne Transformation der Industrie unabdingbar.

(Quelle DIHK)

© Olivier Le Moal / iStock

© Olivier Le Moal / iStock

© Olivier Le Moal / iStock

© Olivier Le Moal / iStock

DIHK-Stellungnahme: EU-Strategie zur Wärme- und Kälteversorgung

Im Rahmen der Konsultation der Europäischen Kommission für eine EU-Strategie zur Wärme- und Kälteversorgung hat die DIHK eine Stellungnahme abgegeben. Die Veröffentlichung der Strategie ist für das erste Quartal 2026 vorgesehen.

(Quelle DIHK)

Förderwettbewerb Energie- und Ressourceneffizienz: Neue Runde

Die fünfte Runde des Förderwettbewerbs Energie- und Ressourceneffizienz (EEW) 2025 ist am 1. November 2025 gestartet und läuft maximal bis 31. Dezember 2025. Die Förderung ist technologieoffen und richtet sich an alle gewerblich tätigen Unternehmen in Deutschland. Unabhängig von dieser Frist können kontinuierlich Vorhaben für mehr Energie- und Ressourceneffizienz eingereicht werden. Eingehende Anträge nach dem Stichtag werden bei der folgenden Wettbewerbsrunde berücksichtigt. In dieser Wettbewerbsrunde stehen 60 Millionen Euro Förderung zur Verfügung.

(Quelle DIHK, BMWK)

Omnibus IV: DIHK fordert weitere Erleichterungen bei F-Gase-Verordnung

Die EU-Kommission will im Rahmen des Omnibus IV Pakets die Registrierungspflichten für den Im- und Export von Erzeugnissen und Anlagen, die fluorierte Treibhausgase enthalten, deutlich reduzieren. Unter anderem soll die Pflicht zur Registrierung im F-Gase-Portal gemäß F-Gase-Verordnung (EU) 2024/573 für viele Ein- und Ausfuhren entfallen. Die DIHK hat sich mit einer Stellungnahme an der Konsultation beteiligt. Bis zur Veröffentlichung der neuen Regelungen im EU-Amtsblatt ist das geltende Recht zu beachten.

(Quelle DIHK)

Monitoringbericht zur Energiewende vorgelegt: 10 Schlüsselmaßnahmen

Die Bundesregierung hatte im Koalitionsvertrag ein Monitoring zur Energiewende vereinbart. Mitte September 2025 hat das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) den Bericht des Energiewirtschaftlichen Instituts (EWI) sowie von BET Consulting veröffentlicht. Die Klimaziele werden als Bedingung berücksichtigt.

(Quelle BMWE)

© Martin Schlecht - Fotolia.com

© Martin Schlecht - Fotolia.com

© Martin Schlecht - Fotolia.com

© Martin Schlecht - Fotolia.com

Monitoringbericht zur Versorgungssicherheit Strom: DIHK kritisiert Annahmen der BNetz

Die Bundesregierung hat Anfang September den Bericht der Bundesnetzagentur (BNetzA) zum Stand und zur Entwicklung der Strom-Versorgungssicherheit beschlossen. Das Monitoring analysiert die Entwicklung im Stromsystem bis zum Jahr 2035. Laut BNetzA sei die Stromversorgung auch in Zukunft sicher. Dazu müssten aber zusätzliche steuerbare Kapazitäten von bis zu 22,4 Gigawatt (Zielszenario) aufgebaut werden. In einer Stellungnahme äußert die DIHK Kritik an den getroffenen Annahmen.

(Quelle BNetzA, DIHK)

BNetzA-Vorschlag: Stromspeicher und Ladepunkte marktaktiv nutzen

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat Mitte September Entwürfe zur Festlegung "Marktintegration Speicher und Ladepunkte" (MiSpeL) veröffentlicht. Damit soll der Grundstein für die Flexibilisierung von kleinen und großen Stromspeichern sowie zum bidirektionalen Laden von Elektromobilen gelegt werden. Speicher sollen sich so künftig zugleich aktiv am Strommarkt beteiligen und weiterhin für die Optimierung des eigenen Verbrauchs verwendet werden können. Bislang ging nur eines von beidem. Auch für das bidirektionale Laden von Elektromobilen ist die Festlegung nach Einschätzung der BNetzA ein Meilenstein. Interessierte Unternehmen können sich bis 24. Oktober 2025 an einer öffentlichen Konsultation der BNetzA beteiligen.

(Quelle BNetzA)

Good News: Positive Markt- und Branchentrends zum Thema Energie

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen: Es gibt auch positive Entwicklungen in den Bereichen Energie, Umwelt und Innovation, die für Unternehmen relevant sind. Das zeigt das "Good News Monitoring" der DIHK. Ziel ist es, anhand aktueller Daten Fortschritte aufzuzeigen.

(Quellen: BWP, KfW, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung)

© Frontier Economics

© Frontier Economics

© Frontier Economics

© Frontier Economics

DIHK stellt Plan B-Studie für Energiewende vor: 5 Billionen Euro sind zu viel

Die von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) in Auftrag gegebene wissenschaftliche Studie „Neue Wege für die Energiewende (Plan B)“ von Frontier Economics zeigt, dass die bisher verfolgte Strategie der Energiewende absehbar in eine volkswirtschaftliche Sackgasse führt. Ein rasches Umsteuern auf marktwirtschaftliche Instrumente und Technologieoffenheit sei notwendig. Trotz der ermittelten Einsparpotenziale sei die Transformation hin zur Klimaneutralität eine volkswirtschaftliche Herausforderung, die aber angegangen werden müsse.

(DIHK, Frontier Economics)

Förderprogramm progres.nrw Emissionsarme Mobilität

Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt den Umstieg auf die Elektromobilität. Aktuell werden im Rahmen des Förderprogramms "progres.NRW" Umsetzungskonzepte für Elektromobilität, Schnellladeinfrastruktur für gewerblich genutzte Nutzfahrzeuge sowie nicht öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Beschäftigte unterstützt.

(Quelle NRW.Energy4Climate)

Änderung des Strom- und Energiesteuergesetzes: DIHK nimmt Stellung

Das Bundeskabinett hat Anfang September das Dritte Gesetz zur Änderung des Energie- und Stromsteuergesetzes beschlossen. Wesentliche Aspekte sind die Entfristung der Stromsteuerbegünstigung für produzierende Unternehmen nach § 9b StromStG sowie zahlreiche Klarstellungen und Vereinfachungen in den Bereichen Elektromobilität, Stromspeicher und dezentrale Stromerzeugung. Die DIHK hat dazu eine Stellungnahme abgegeben.

(Quelle DIHK)

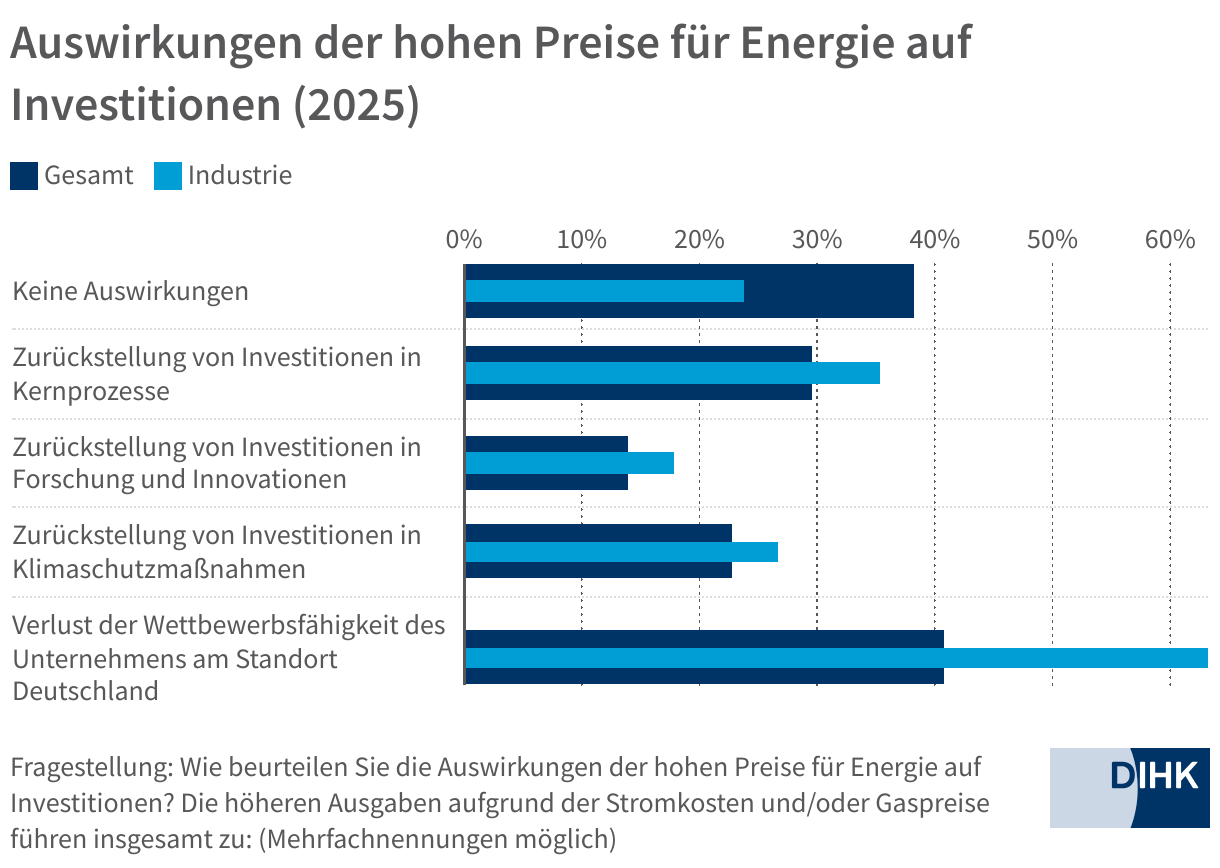

IHK-Energiewende-Barometer: Jeder dritte Betrieb sieht Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt

Die Unternehmen in Deutschland bekennen sich mit deutlicher Mehrheit zu den Klimaschutzzielen. 89 Prozent der Unternehmen haben sich das Ziel gesetzt, bis spätestens 2045 klimaneutral zu sein. Die Betriebe können die Transformation aber nur stemmen, wenn sie dadurch nicht ihre Wettbewerbsfähigkeit einbüßen. Das sind zentrale Ergebnisse des „Energiewende-Barometer 2025“ der IHK-Organisation. Die DIHK gibt Empfehlungen ab, wie die Energiewende erfolgreicher gestaltet werden kann.

(Quelle DIHK, IHK Lippe)

Programm Klimaanpassung.Unternehmen.NRW: Zuschüsse für KMU

Im Rahmen des EFRE/JTF-Programms NRW 2021-2027 "Klimaanpassung.Unternehmen.NRW" bezuschusst das Land NRW investive Klimaanpassungsmaßnahmen an Gebäuden und auf Liegenschaften kleiner und mittlerer Unternehmen. Die Maßnahmen müssen einen Beitrag zum Erhalt und/oder einer klimaresilienten Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Aktivitäten vor dem Hintergrund klimawandelbedingter Veränderungen leisten.

(Quelle IN.NRW)

Expertenforum: Maßnahmen für klimafreundliche Mobilität und Infrastruktur

Der Abschlussbericht des Expertenforums klimafreundliche Mobilität und Infrastruktur (EKMI) im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr (BMV) ist Mitte Juli veröffentlicht worden. Er enthält 33 Maßnahmenpakete, die auf dem Koalitionsvertrag basieren.

(Quelle DIHK)

Bundeskabinett: Sechs Gesetze im Energiebereich beschlossen

Die Bundesregierung hat Anfang August sechs Vorhaben des Sofortprogramms im Energiebereich beschlossen. Unternehmen und Verbraucher sollen von der Gasspeicherumlage entlastet werden. Genehmigungsverfahren für Wärme- und Geothermie-Projekte sowie für Offshore-Windenergieanlagen und Stromnetze werden beschleunigt, der Verbraucherschutz wird gestärkt und das Kohlendioxid-Speichergesetz auf den Weg gebracht. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat dazu Stellung bezogen.

(Quelle BMWE)

© Sandor Jackal - Fotolia

© Sandor Jackal - Fotolia

© Sandor Jackal - Fotolia

© Sandor Jackal - Fotolia

IGH-Gutachten zum Klimawandel: Was Staaten für den Klimaschutz leisten müssen

Mit seinem Gutachten vom 23. Juli 2025 hat der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag festgestellt: Der Klimawandel ist nicht nur eine globale Krise, sondern eine rechtliche Herausforderung. Staaten sind völkerrechtlich verpflichtet, Klimaschäden zu verhindern und gemeinsam wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Der IGH erkennt das Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt als Menschenrecht an.

(Quelle DIHK)

Neue TARIC-Codierungen für F-Gase

Für F-Gase (und für Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) hat die EU-Kommission Maßnahmen im Rahmen des “Tarif Intégré des Communautés Européennes” (TARIC) getroffen. Die neue ATLAS-Info 0804/25 löst die bisher geltende ATLAS-Info 0742/25 ab. Sie enthält alle derzeit in den jeweiligen Maßnahmenarten möglichen Codierungen.

(Quelle Zoll)

Vorschlag für EU-Klimaziel: Minus 90 Prozent bis 2040

Die Europäische Kommission hat am Anfang Juli eine Änderung des Europäischen Klimagesetzes vorgeschlagen: Bis 2040 sollen die Netto-Treibhausgasemissionen der EU um 90 Prozent gegenüber 1990 sinken. "Netto" heißt, dass z.B. CO₂-Senken und CCS gegengerechnet werden. Der Vorschlag enthält neue Flexibilitäten wie internationale Gutschriften und dauerhafte CO₂-Entnahmen im EU-Emissionshandel.

(Quelle DIHK)

DIHK Stellungnahme: RED-III im BImSchG, WHG und WindBG

Die DIHK empfiehlt dem Bundestag in seiner Stellungnahme Anpassungen am Gesetzesentwurf zur Umsetzung der Vorgaben der Richtlinie (EU) 2023/2413 (RED-III) für Zulassungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und dem Wasserhaushaltsgesetz, zur Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes, des Windenergieflächenbedarfsgesetzes sowie des Baugesetzbuchs. Um Rechtsunsicherheiten bei der Zulassung erneuerbarer Energien zu vermeiden, sollte es zudem zeitnah umgesetzt werden.

(Quelle DIHK)

CBAM: Konsultation zur Erweiterung auf nachgelagerte Produkte

Der EU-CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) soll nachgebessert werden. Die Europäische Kommission hat in einer öffentlichen Konsultation eine Erweiterung auf nachgelagerte Produkte, zusätzliche Anti-Umgehungsmaßnahmen und Regeln für indirekte Emissionen im Stromsektor zur Diskussion gestellt. Unternehmen konnten bis zum 26. August 2025 ihre Bedenken und Vorschläge einbringen.

(Quelle DIHK)

Positionspapier „Industriestandort Lippe sichern“

Lippe ist ein starker, mittelständisch geprägter Industriestandort. So soll es auch bleiben. Vor dem Hintergrund der besonderen globalen und bundesdeutschen, aber auch der regionalen Herausforderungen, hat die Vollversammlung der IHK Lippe am 19. Mai 2025 das Positionspapier „Industriestandort Lippe sichern“ beschlossen. Es bedarf es aus Sicht der lippischen Wirtschaft gemeinsamer Anstrengungen aller relevanten Akteure in Verwaltungen, Politik, Bildung und Wirtschaft, um den Industriestandort Lippe nicht nur zu sichern, sondern auch zu stärken. Dafür setzt die Wirtschaft im Positionspapier ambitionierte Ziele.

© Rainer Sturm / pixelio.de

© Rainer Sturm / pixelio.de

© Rainer Sturm / pixelio.de

© Rainer Sturm / pixelio.de

Elektromobilität: Beschleunigte Abschreibung für Unternehmen

Der Bundestag hat Ende Juni 2025 das Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland beschlossen. Zusätzlich zu den bereits bestehenden vielfältigen steuerlichen Fördermaßnahmen sollen mit der Einführung der beschleunigten Abschreibungsmöglichkeit für die Anschaffung von reinen Elektrofahrzeugen besondere steuerliche Anreize für die Elektromobilität im betrieblichen Bereich gesetzt werden.

(Quelle BAFA, BMF)

DIHK-Umfrage: Auswirkungen des EuGH-Urteils zu Kundenanlagen

Ende 2024 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) einen wichtigen Teil der deutschen Energienetz-Systematik infrage gestellt: Dem Urteil zufolge verstößt die Ausgestaltung der "Kundenanlage" gegen EU-Recht. Auch der Bundesgerichtshof folgt in einem aktuellen Urteil der Auffassung des EuGH. Eine Kurzumfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) beleuchtet die Betroffenheit der Betriebe. In einem gemeinsamen Appell mit 20 Verbänden fordert die DIHK die Bundesregierung zum Handeln auf.

(Quelle DIHK)

NRW.Bank.Invest Zukunft: Günstige Kredite mit Tilgungszuschuss

Am 19. Mai 2025 startet das neue Darlehensprogramm NRW.BANK.Invest Zukunft. Unternehmen, die in Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Innovation investieren erhalten über das Programm um bis zu zwei Prozent gegenüber dem Marktzins ermäßigte Kredite und Tilgungsnachlässe von bis zu 20 Prozent.

(Quelle NRW.Bank)

Ein- und Ausfuhr von Einrichtungen mit F-Gasen: Registrierungspflicht im F-Gase-Portal

Seit März 2024 gilt entsprechend der EU-Verordnung über fluorierte Treibhausgase für die Ein- und Ausfuhr bestimmter F-Gase (bspw. Kältemittel) eine Registrierungspflicht im "F-Gase-Portal" der EU. Da der Zoll verstärkt mit der Überprüfung dieser Anforderung begonnen hat, melden Unternehmen derzeit häufige Probleme bei der Registrierung oder der Zollabfertigung.

(Quelle DIHK)

Änderungen bei der Strom- und Energiesteuer

Seit Anfang 2025 sind bei der Strom- und Energiesteuer eine Reihe von vorwiegend verfahrenstechnischen Änderungen eingeführt worden.

(Quelle zoll.de)

IHK und Kreis: Leitlinien zum Ausbau erneuerbarer Energien in Lippe

IHK und Kreis Lippe haben mit einer Arbeitsgruppe aus Akteuren der Wertschöpfungskette Wind „Leitlinien für mehr regionale Wertschöpfung bei Wind- und Solarenergie in Lippe“ erarbeitet und Mitte November 2024 im Zweiten Forum „Gemeinschaftlicher Ausbau Erneuerbarer Energien: Was geht in Lippe?“ vorgestellt. Die Leitlinien enthalten Empfehlungen, wie Akzeptanz und Wertschöpfung vor Ort gesteigert und der Ausbau beschleunigt werden kann.

(IHK Lippe)

Kernenergie - DIHK veröffentlicht Faktenpapier

Das Faktenpapier der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) bietet einen umfassenden Überblick über die Kernenergie und soll helfen, die aktuelle Debatte einzuordnen. Es geht sowohl auf die etablierte Technologie der Kernspaltung als auch auf die noch in Entwicklung befindliche Kernfusion ein. Besonderes Augenmerk liegt auf dem aktuellen Stand der Technik, den wirtschaftlichen Aspekten und der potenziellen Realisierbarkeit der verschiedenen Konzepte für Deutschland.

(Quelle DIHK)

NELEV und EAAV: Erleichterungen für PV-Anlagen anwendbar

In Folge der regulatorischen Anpassungen aus dem Solarpaket I sind am 16. Mai 2024 die erste und zweite Verordnung zur Änderung der Elektrotechnische-Eigenschaften-Nachweis-Verordnung (NELEV) sowie die Energieanlagen-Anforderungen-Verordnung (EAAV) im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Aus den Verordnungen ergeben sich insbesondere bürokratische Erleichterungen für PV-Anlagenbetreiber sowie ein neues Register für Einheiten- und Komponentenzertifikate für Hersteller.

(Quelle DIHK, BMWK)

© Stefan Rajewski - Fotolia

© Stefan Rajewski - Fotolia

© Stefan Rajewski - Fotolia

© Stefan Rajewski - Fotolia

EDLG und EnEfG: Überarbeitung in der neuen Legislatur geplant

Die alte Bundesregierung hatte mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung „zur Änderung des Gesetzes über Energiedienstleistungen und andere Effizienzmaßnahmen, zur Änderung des Energieeffizienzgesetzes und zur Änderung des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes“ insbesondere praktische Probleme bei der Umsetzung der Vorgaben für die Abwärmenutzung beseitigen wollen. Das Gesetz konnte vor der Bundestagswahl nicht mehr verabschiedet werden. EDLG und EnEfG sollen von der neuen Bundesregierung novelliert werden.

(Quelle DIHK)

progres.NRW Innovation

Mit dem Programm „progres.nrw – Innovation“ können Vorhaben der industriellen Forschung oder experimentellen Entwicklung einschließlich Demonstrationsmaßnahmen und Pilotprojekte im Bereich „Rationelle Energieverwendung, regenerative Energien und Energiesparen“ bezuschusst werden.

(Projektträger Jülich)

Seit 2024: Stromsteuer gesenkt, kein Spitzenausgleich mehr

Die Stromsteuer für das produzierende Gewerbe nach § 9b StromStG ist seit 2024 auf den Europäischen Mindeststeuersatz von 0,50 Euro/MWh abgesenkt und der Spitzenausgleich nach § 10 StromStG abgeschafft worden. Viele Unternehmen des produzierenden Gewerbes nutzen diese Rückerstattungsmöglichkeit nicht. Dabei lohnt sich das für fast jedes Unternehmen!

(Quelle BMF)

© Tim Reckmann / pixelio.de

© Tim Reckmann / pixelio.de

© Tim Reckmann / pixelio.de

© Tim Reckmann / pixelio.de

CO2-Abgabe: Mieter und Vermieter teilen sich die Kosten

Mieterinnen und Mieter müssen die CO2-Abgabe für das Heizen mit Öl oder Erdgas seit 1. Januar 2023 nicht mehr allein tragen. Das Gesetz zur Aufteilung der Kohlendioxidkosten (CO2KostAufG) sieht ein Stufenmodell zur Aufteilung der Kosten zwischen Vermieter- und Mieterseite vor.

(Quelle Bundesrat)

EnSimiMaV gilt nicht mehr

Die Verordnung für mittelfristig wirksame Maßnahmen (EnSimiMaV) ist nicht mehr in Kraft. Sie galt bis zum 30. September 2024 und zielte hauptsächlich auf Einsparungen in den kommenden Heizperioden ab. Sie verpflichtete zur Überprüfung und ggf. zur Optimierung von Erdgas-Heizungsanlagen sowie zur Umsetzung von wirtschaftlichen Energieeffizienzmaßnahmen in Unternehmen mit einem jährlichen Energieverbrauch von mehr als 10 Gigawattstunden (GWh). Das Bundeswirtschaftsministerium hatte FAQ zur Auslegung der Umsetzung wirtschaftlicher Energieeffizienzmaßnahmen in Unternehmen veröffentlicht.

(Quelle DIHK)

© Stefan Rajewski - Fotolia

© Stefan Rajewski - Fotolia

© Stefan Rajewski - Fotolia

© Stefan Rajewski - Fotolia

EU-Taxonomie - Sustainable Finance

Die EU will mit Hilfe der EU-Taxonomie die Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft befördern. Durch die Regulierung des Finanzsektors sollen Investitionen in Umweltschutz, Emissions- und Abfallreduzierung und eine höhere Ressourceneffizienz angereizt werden. Der Finanz- und Immobiliensektor muss seine Investitionen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit bewerten. Auf alle Nicht-KMU der Realwirtschaft kommen direkte Berichtspflichten im Rahmen der EU-Taxonomie zu. KMU müssen sich mit der Taxonomie als Zulieferer und Kreditnehmer auseinandersetzen. In einem "Omnibus-Verfahren" werden allerdings aktuell alle Regelungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung überarbeitet.