Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz: Was Unternehmen wissen sollten

Unternehmen werden stärker in die Pflicht genommen, Menschenrechte, Umweltschutz und verantwortungsvolle Unternehmensführung in ihre internationalen Aktivitäten zu integrieren. Die Verantwortung der Unternehmen erstreckt sich nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) auf die gesamte Lieferkette – abgestuft nach Einflussmöglichkeiten. Seit 2024 gilt das Lieferkettengesetz für Unternehmen mit mindestens 1.000 Beschäftigten.

Warum gibt es das Lieferkettengesetz?

Für wen gilt das Lieferkettengesetz?

Für deutsche Unternehmen, die

- mindestens 1.000 Mitarbeitende im Inland beschäftigen und

- eine Hauptverwaltung, Hauptniederlassung, Zweigniederlassung, einen Verwaltungssitz oder satzungsmäßigen Sitz in Deutschland besitzen

Worauf müssen sich deutsche Unternehmen einstellen?

Um Menschenrechtsverletzungen und umweltschädliche Praktiken in der Lieferkette zu verhindern, sind Unternehmen verpflichtet, bestimmte Sorgfaltspflichten einzuhalten.

Das LkSG begründet dabei eine Bemühenspflicht – keine Erfolgspflicht. Damit müssen Unternehmen ausschließlich Maßnahmen ergreifen, um Risiken zu erkennen und zu verringern.

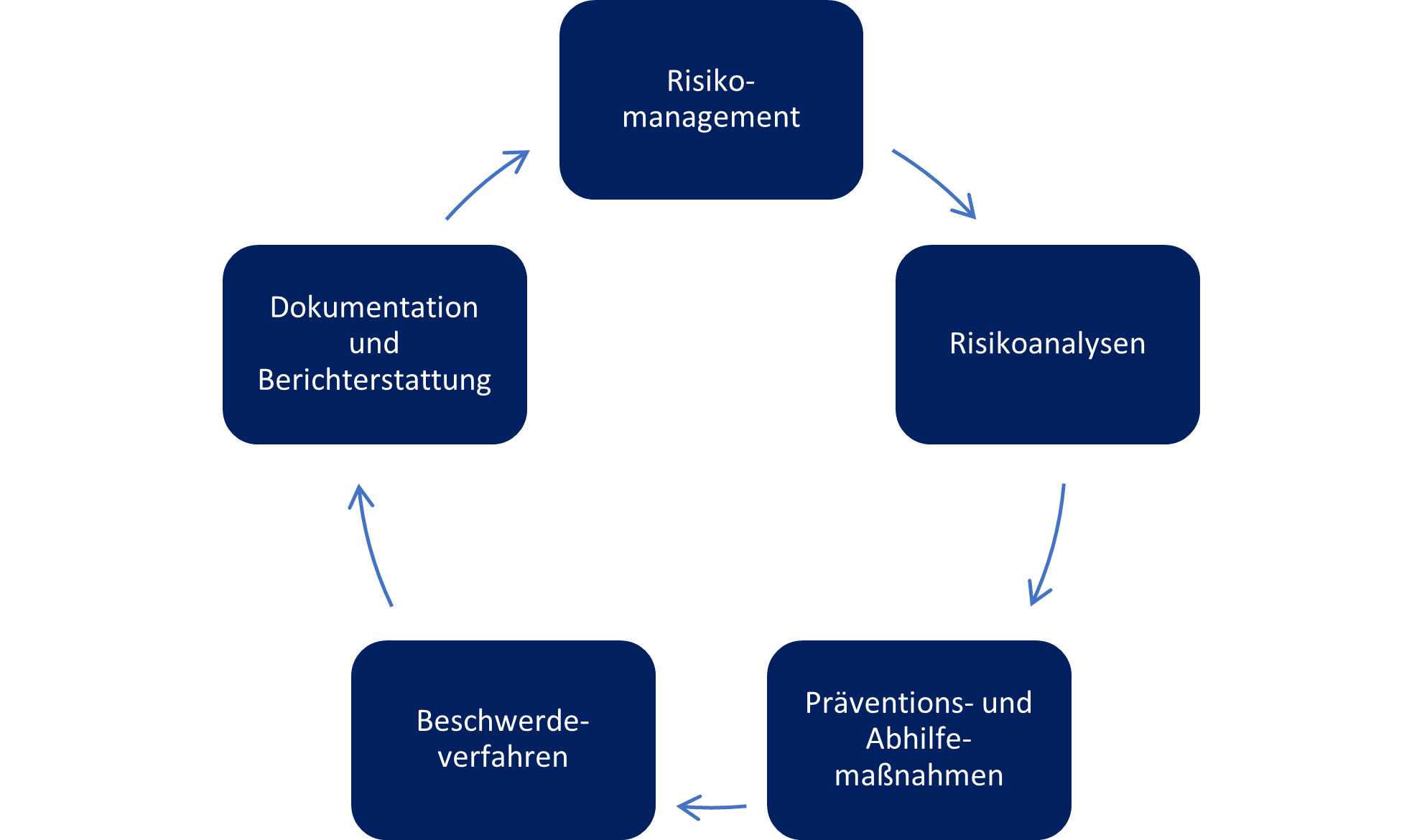

Dazu gehören:

Risikomanagement

Unternehmen müssen ein angemessenes Risikomanagement einführen, welches in alle maßgeblichen Geschäftsabläufe zu verankern ist.

Weiterhin sind Unternehmen verpflichtet, eine verantwortliche Person/ Personengruppe innerhalb ihres Betriebes festzulegen, die die Einhaltung der Sorgfaltspflichten überwacht. Die Geschäftsleitung hat sich regelmäßig über die Arbeit der zuständigen Person(en) zu informieren.

Risikoanalyse

Verpflichtete Unternehmen müssen eine angemessene Risikoanalyse menschenrechtlicher und umweltbezogener Risiken im eigenen Geschäftsbereich sowie bei den unmittelbar zuliefernden Unternehmen durchführen.

Der Status als unmittelbar zulieferndes Unternehmen setzt einen Vertrag über die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen voraus.

Identifizierte Risiken sind nach den folgenden Kriterien zu gewichten:

- der Art und des Umfangs der Geschäftstätigkeit

- dem Einflussvermögen des Unternehmens

- der Wahrscheinlichkeit, der Schwere und der Unumkehrbarkeit von Verletzungen

Wichtige Ergänzung: Auch Menschenrechtsrisiken bei mittelbar Zuliefernden müssen analysiert, beachtet und angegangen werden. Dies setzt jedoch voraus, dass Unternehmen tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die eine Verletzung möglich erscheinen lassen – etwa aufgrund von Hinweisen durch Behörden oder Berichten über eine schlechte Menschenrechtslage in der Produktionsregion. Auch die Zugehörigkeit eines mittelbar zuliefernden Unternehmens zu einer Branche mit besonderen menschenrechtlichen Risiken kann als tatsächlicher Anhaltspunkt dienen. Die Schwelle der sogenannten “substantiierten Kenntnis” ist jedoch schnell erreicht.

Präventionsmaßnahmen

Stellt ein Unternehmen potenzielle Risiken in der Lieferkette fest, muss es präventive Maßnahmen ergreifen.

Potenzielle Maßnahmen umfassen:

- die Entwicklung von Beschaffungs- und Einkaufsstrategien

- die Durchführung von Schulungen in relevanten Geschäftsbereichen und der zuliefernden Unternehmen

- die Kommunikation von Erwartungen an zuliefernde Unternehmen mit anschließender vertraglicher Zusicherung (z. B. durch Lieferantenkodexe)

- die Einführung von Kontrollmechanismen (z. B. Audits als Instrument des nachhaltigen Lieferkettenmanagements)

Abhilfemaßnahmen

Neben präventiven Maßnahmen müssen Unternehmen Abhilfemaßnahmen ergreifen, um bereits bestehende Menschenrechts- und Umweltverletzungen zu unterbinden.

Mögliche Abhilfemaßnahmen umfassen:

- die gemeinsame Entwicklung eines Plans zur Beendigung oder Minimierung der Verletzung mit dem verantwortlichen Unternehmen

- das temporäre Aussetzen oder der Abbruch der Geschäftsbeziehung

- die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen in Brancheninitiativen, um branchenweite Lösungswege zu erarbeiten, wie z. B. Zertifizierungen

Beschwerdeverfahren

Unternehmen müssen ein öffentlich zugängliches Beschwerdeverfahren einrichten. Dies ermöglicht direkt Betroffenen ebenso wie denjenigen, die Kenntnis von möglichen Verletzungen erlangen, auf menschenrechtliche Risiken und Verletzungen hinzuweisen.

Für einen effektiven Schutz vor Benachteiligung und Strafen muss das Beschwerdeverfahren vertraulich bleiben.

Dokumentation und Berichterstattung

Über die Erfüllung der Sorgfaltspflichten müssen die Unternehmen jährlich einen Bericht bei dem Bundesamt für Ausfuhrkontrolle (BAFA), der zuständigen Behörde, einreichen. Zudem müssen die Berichte auf der Unternehmenswebseite öffentlich zugänglich gemacht werden und dort für sieben Jahre verfügbar sein.

Aktueller Hinweis: Die schwarz-rote Koalition plant eine vereinfachte Neufassung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG). Ein aktueller Gesetzesentwurf der Bundesregierung sieht eine rückwirkende Abschaffung der Berichtspflichten vor. Interne Dokumentationspflichten sollen jedoch bestehen bleiben. Um Unternehmen kurzfristig und rechtssicher zu entlasten, haben das BMWK und das BMAS am 1. Oktober das für die Umsetzung des LkSG zuständige BAFA angewiesen, die Prüfung der Unternehmensberichte zum Lieferkettengesetz ab sofort auszusetzen.

Was bedeutet das Gesetz für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)?

Das LkSG richtet sich nicht unmittelbar an KMU. Allerdings sind verpflichtete Unternehmen auf die Zusammenarbeit mit den zuliefernden Unternehmen angewiesen. Nur so können sie das Gesetz erfüllen.

Das LkSG erlaubt es den verpflichteten Unternehmen, ihre Zuliefererunternehmen einschließlich KMU zur Zusammenarbeit im Kontext des LkSG aufzufordern. Dabei sollten KMU folgendes beachten:

- Begründungspflichten: Wenn ein verpflichtetes Unternehmen von einem KMU Daten zur Herkunft von Produkten oder potenziellen Risiken in der Herstellung erbittet, sollten Zuliefernde zunächst auf die Begründung achten. Daraus muss hervorgehen, welche Risiken bisher identifiziert wurden und, welche Fragen – bezogen auf die Risiken eines konkreten zuliefernden Unternehmens – daraus hervorgehen.

- Schutz von Geschäftsgeheimnissen: Zuliefernde Unternehmen sollten bei der Übermittlung von Daten sensible Informationen, wie Geschäftsgeheimnisse, schützen. Beispielsweise durch Unkenntlichmachung, Zusammenfassung, oder durch Verschwiegenheitsklauseln.

- Ressourcen: KMU sollten um Zugang zu Ressourcen und Tools des verpflichteten Unternehmens zur Risikoermittlung bitten.

- Beteiligungspflichten: Bei der Aufforderung zur Beteiligung an Präventions- und Abhilfemaßnahmen sollten KMU konkret nach den identifizierten Risiken in ihrer Lieferkette, den Möglichkeiten zur Beteiligung und der Unterstützung durch das verpflichtete Unternehmen fragen.

Wichtig: Unternehmen ist es ausdrücklich untersagt, ihre Pflichten auf KMU als Zuliefernde abzuwälzen. Wer so vorgeht, muss mit Kontrollmaßnahmen des BAFA rechnen. Das wäre z. B. der Fall, wenn das verpflichtete Unternehmen:

- seine Risikoanalyse durch Zusicherungen der Zuliefernden ersetzen will

- dem KMU Präventions- oder Abhilfemaßnahmen aufgibt, die das KMU offenkundig überfordern (z. B. finanziell oder personell);

- sich von Zuliefernden pauschal die Freiheit von menschenrechtlichen Risiken in dessen Lieferketten zusichern lässt.

- seine Risikoanalyse durch Zusicherungen der Zuliefernden ersetzen will

- dem KMU Präventions- oder Abhilfemaßnahmen aufgibt, die das KMU offenkundig überfordern (z. B. finanziell oder personell);

- sich von Zuliefernden pauschal die Freiheit von menschenrechtlichen Risiken in dessen Lieferketten zusichern lässt.

Noch Fragen? FAQs zum LkSG, BAFA-Handreichungen & Beratungsangebote

Der Helpdesk Wirtschaft und Menschenrechte bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen kostenfreie Beratung zu Sozial-, Umwelt- und Menschenrechtsstandards.

Informationen zur konkreten Umsetzung der Sorgfaltspflichten, insbesondere der Zusammenarbeit mit KMU, können Sie dem Internetartikel BAFA Handreichungen entnehmen.

Weitere Unterstützungs- und Beratungsangebote finden Sie in unserem Artikel Lieferkettengesetz – Risikoanalyse und Maßnahme-Tools.

Europäische Lieferkettenrichtlinie

Mit der Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) wurden Menschenrechts- und Umweltstandards auf europäischer Ebene verankert. Die konkrete Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht obliegt den jeweiligen EU-Mitgliedstaaten selbst. Deutsche Unternehmen müssen sich auf Änderungen des bestehenden LkSG einstellen.