Versorgung (Erzeugung, Speicherung, Transport)

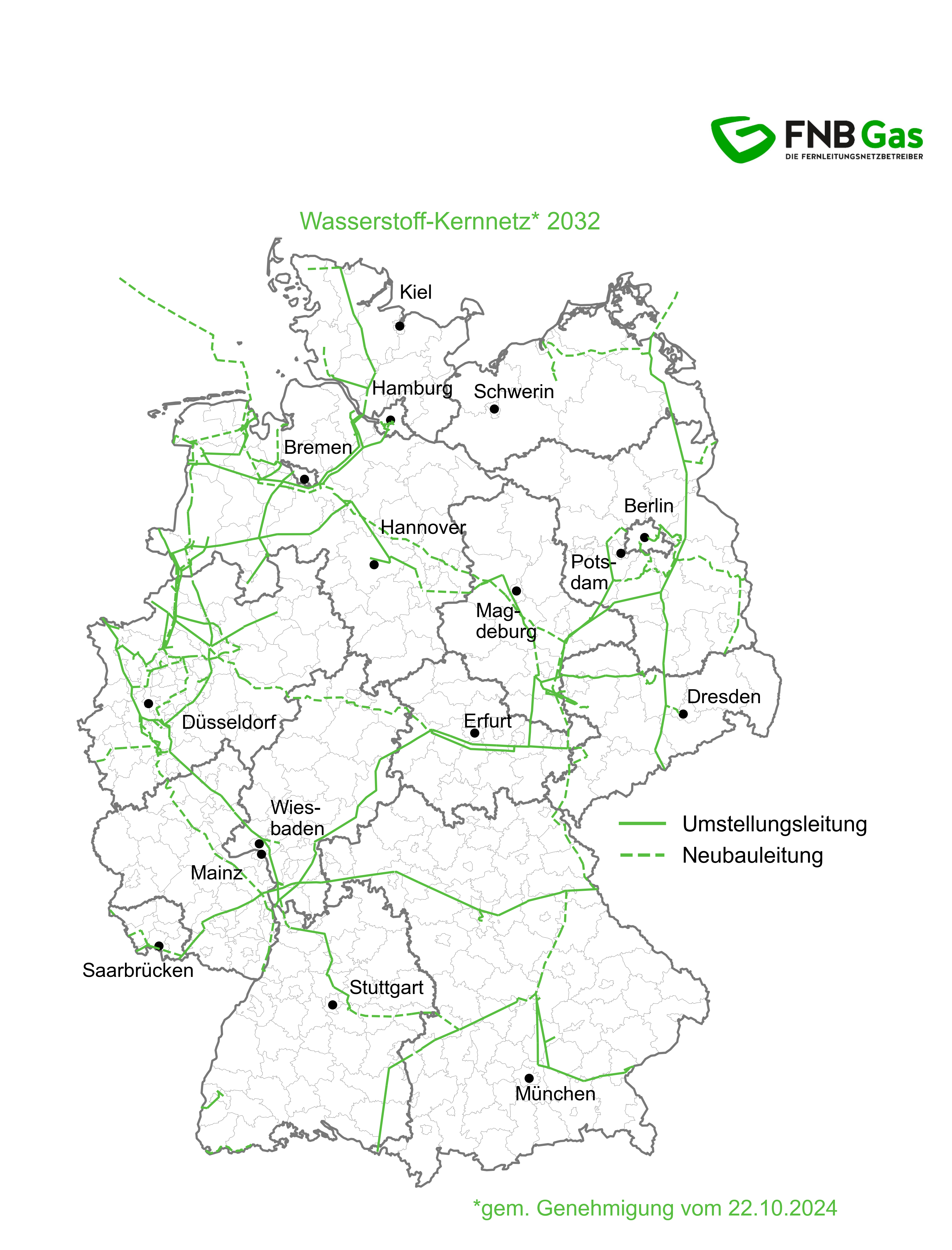

Deutsches Wasserstoff-Kernnetz

Die Nationale Wasserstoffstrategie (NWS) der Bundesregierung hat den Markthochlauf von Wasserstoff zum Ziel. Damit soll die Verfügbarkeit von Wasserstoff sowie der Aufbau einer leistungsfähigen Wasserstoff-Infrastruktur sichergestellt werden. Die IHK Hochrhein-Bodensee setzt sich auf allen Entscheidungsebenen für den Aufbau eines Wasserstoffnetzes sowie für einen schnellen und zielgerichteten Hochlauf für Elektrolyseleistung am Hochrhein ein.

Das Ziel ist definiert: ab 2040 soll in Deutschland kein fossiles Erdgas mehr durch die Gasnetze fließen. Eine entsprechende Option für Unternehmen könnte in der Versorgung mit Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen liegen. Hierfür muss ein entsprechendes Wasserstoffnetz aufgebaut werden. Durch Umbau bestehender Gasleitungen und dem Zubau von neuen Wasserstoffnetzen kann dies gelingen. Das Energiewirtschaftsgesetz (§ 28r EnWG) sieht vor, dass zeitnah ein Wasserstoff-Kernnetz in Deutschland geschaffen wird, um den zügigen Hochlauf des Wasserstoffmarktes zu ermöglichen. Ziel ist der Aufbau eines deutschlandweiten, effizienten, schnell realisierbaren und ausbaufähigen Wasserstoff-Kernnetzes, das alle wirksamen Maßnahmen enthält, um die zukünftigen wesentlichen H2-Produktionsstätten und die potentiellen Importpunkte mit den zukünftigen wesentlichen H2-Verbrauchspunkten und H2-Speichern zu verbinden.

Stand: 22. Oktober 2024

Am 12. Juli 2023 haben die Gas-Fernleitungsnetzbetreiber (FNB Gas) einen Planungsstand veröffentlicht und Betreibern von Leitungsinfrastrukturen die Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt. Die FNBs haben anschließend das Wasserstoff-Kernnetz modelliert und der Bundesnetzagentur (BNetzA) am 15. November 2023 einen entsprechenden Antragsentwurf vorgelegt. Der Entwurf wurde bis zum 8. Januar 2024 konsultiert. In diesem ersten Vorschlag wurde die Region Südbaden nicht berücksichtigt, obwohl sowohl Nachfrage als auch Angebot von regenerativem Wasserstoff in der regionalen Wirtschaft bereits heute bestehen. Nach Reaktionen und Stellungnahmen zahlreicher Akteure aus der Region, haben die Gas-Fernleitungsnetzbetreiber zumindest die 58 Kilometer lange Leitung H2@Hochrhein entlang des Hochrheins von Grenzach-Wyhlen bis Waldshut-Tiengen in den am 22. Juli 2024 bei der BNetzA eingereichten finalen Antrag für das Wasserstoffkernnetz aufgenommen. Die BNetzA hat daraufhin eine weitere zweiwöchige Konsultation bis zum 06. August 2024 durchgeführt.

Am 22. Oktober 2024 hat die BNetzA den am 22. Juli 2024 eingereichten Antrag und somit den Bau des deutschlandweiten Wasserstoff-Kernnetzes genehmigt - inklusive der Leitung entlang des Hochrheins (H2@Hochrhein). Mit einem Investitionsvolumen von 18,9 Milliarden Euro entsteht bis 2032 das größte Wasserstoffnetz Europas. Das 9.040 Kilometer lange Netz entsteht zu rund 60 Prozent aus der Umstellung bestehender Gasleitungen und zu 40 Prozent aus Neubauleitungen (siehe Abbildung oben). Damit soll bis 2032 das Potenzial für den Transport von 278 TWh Wasserstoff zur Verfügung stehen. Erste Leitungen sollen bereits ab 2025 auf Wasserstoff umgestellt werden. Dies ist ein wichtiges Signal für die Unternehmen, aber längst nicht ausreichend für eine nachhaltige Versorgung der zahlreichen Unternehmen zwischen Stuttgart und dem Bodensee. Hier wird weiter die unverzügliche Anbindung bzw. der schnelle Aufbau wichtiger Wasserstoffinfrastruktur gefordert.

Die Zukunft des Industriestandortes ist eng mit dem Gelingen der Energiewende und eines zeitnahen Anschlusses an das Wasserstoff-Kernnetz verbunden. Versorgungssicherheit ist ein grundlegendes Element für wirtschaftliche Stabilität und Zukunftsfähigkeit. Auf Grund der Grenzlage zu Frankreich und der Schweiz bietet sich die Einbindung der Region in das europäische Wasserstoffnetz an. Zudem könnte die Region auch als Bindeglied zwischen der Rheinschiene und dem Allgäu fungieren. Ein breites Bündnis aus regionalen Akteuren tritt deshalb für den H2-Infrastrukturausbau in der Region ein (Trinationale Wasserstoff Initiative 3H₂).

Baden-Württemberg verfügt über eine sehr gesunde Wirtschaftsstruktur in den überwiegend ländlichen Regionen. Aufgrund der Planungen für das genehmigte Kernnetz läuft die Region Südbaden aber Gefahr, bedeutende Teile dieses funktionierenden industriellen Netzwerkes zu verlieren. Für eine umfassende Wasserstoffversorgung müssen die Pläne auf einen deutlich schnelleren Pfad für das südliche Baden-Württemberg angepasst werden und eine breitere Einbindung in das europäische Netz gewährleisten. Denn der regionale Markthochlauf von Wasserstoff kann nur gelingen, wenn neben der passenden Import- und überregionalen Transportinfrastruktur zügig auch die passende Verteilnetz- und Speicherinfrastruktur geschaffen wird. Eine Versorgung erst ab dem Jahr 2040 kommt hier schlicht zu spät. Die gesamte Region braucht eine sichere und frühzeitige Versorgung mit Wasserstoff, um die internationalen Konzerne und den Mittelstand am Standort wettbewerbsfähig zu halten. Hierzu gehört auch der Aufbau von Elektrolyseurstandorten im industriellen Maßstab, die grünen Wasserstoff produzieren werden und für den Süden Baden-Württembergs, insbesondere für die Phase des Markthochlaufs von Wasserstoff, sehr wichtig sind. Wie hoch die Bedarfe in der Region sein werden, hat das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) in einer Studie prognostiziert.

Informationen zum Wasserstoff-Kernnetz:

Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas e.V. (FNB Gas)

Bundesnetzagentur (BNetzA)

Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas e.V. (FNB Gas)

Bundesnetzagentur (BNetzA)

Potentielle H2-Importe in die Region Hochrhein-Bodensee

Der Großteil des in Deutschland und Baden-Württemberg zukünftig benötigten regenerativ erzeugten Wasserstoffes wird nur durch Wasserstoffimporte gedeckt werden können. Ähnlich wie im bestehenden Erdgasnetz braucht es hierfür ein europäisches Wasserstoffnetz. Das “European Hydrogen Backbone (EHB)” muss noch aufgebaut werden. Die aktuell diskutierten möglichen Importrouten Deutschlands sind in der nachfolgenden schematischen Darstellung europäischer Importkorridore ersichtlich (Quelle: BMWK). Die gestrichelte Linie symbolisiert die perspektivische Ausbaustufe.

Stand: Juli 2024

Von den aktuell vier möglichen Korridoren sind aus Sicht der IHK Hochrhein-Bodensee und ihrer Gebietskulisse insbesondere die Korridore “Süd” von Algerien, Tunesien, Italien, Österreich und perspektivisch der Schweiz sowie “Südwest” von Portugal über Spanien und Frankreich kommend interessant. Hier könnte eine Einspeisung in das deutsche Kernnetz über die geplanten regionalen Teilstücke am Hochrhein (H2@Hochrhein) und am Oberrhein (RHYn Interco) erfolgen. Entlang der Korridore wird die Kooperation mit den jeweiligen Anrainerstaaten aufgebaut und vertieft. Die Realisierungszeiträume hängen allerdings vom Kooperationswillen und der Umsetzungsgeschwindigkeit in allen betroffenen Ländern ab. Entsprechende Vereinbarungen wurden von der Bundesregierung teilweise schon abgeschlossen. Eine explizite Importstrategie des Bundes existiert und ist in der “Importstrategie für Wasserstoff und Wasserstoffderivate” (Juli 2024) dargelegt.

Dezentrale Wasserstofferzeugung durch Elektrolyse

Die dezentrale Wasserstoffproduktion gewinnt für die Energiewende und die regionale Versorgungssicherheit zunehmend an Bedeutung. Es gibt heute bereits mehrere technisch etablierte Verfahren, die sich vor allem durch ihren Energieeinsatz, CO₂-Bilanz und Einsatzbereich unterscheiden.

| Verfahren | Energiequelle | Wasserstofftyp | Technischer Reifegrad |

|---|---|---|---|

| Dampfreformierung (SMR) | Fossil (Erdgas) | Grau / Blau (mit CCS) | Industriell etabliert |

| Elektrolyse (PEM, AEL) | Strom (EE oder konv.) | Grün / ggf. grau | Stark wachsend |

| Kohlevergasung | Fossil (Kohle) | Braun | Rückläufig |

| Biomassevergasung | Bioenergie | Grün / biogen | Pilot-/Nischenanwendung |

| Photolytische Verfahren | Sonnenlicht | Grün | Forschung |

Zukünftig wird ein zentraler technischer Prozess die Elektrolyse sein. Hierbei wird Wasser (H₂O) mithilfe von elektrischer Energie in seine Bestandteile Wasserstoff (H₂) und Sauerstoff (O₂) aufgespalten. Kommt dabei Strom aus erneuerbaren Energien wie Wind-, Solarenergie oder Wasserkraft zum Einsatz, spricht man von grünem Wasserstoff. Während des Elektrolysevorgangs wird nicht die gesamte zugeführte elektrische Energie in chemische Energie (also in H₂) umgewandelt – ein Teil der Energie geht in Form von Wärme verloren. Der genaue Anteil hängt vom Typ des Elektrolyseurs ab - Alkalische Elektrolyseure (AEL), Protonenaustauschmembran-Elektrolyseure (PEM) oder Hochtemperatur-Elektrolyseure (SOEC). Diese Abwärme kann potenziell genutzt werden, z. B. zur Gebäudeheizung, für Prozesswärme oder zur Einspeisung in ein Nahwärmenetz. Die Nutzung hängt von der Temperatur und den lokalen Gegebenheiten ab.

Dezentrale Elektrolyseure ermöglichen die Wasserstofferzeugung direkt am Verbrauchsort, etwa in Industrie- oder Gewerbegebieten und reduzieren so Transportverluste und Infrastrukturausbaukosten. Der größte Kostenfaktor beim Betrieb eines Elektrolyseurs in Deutschland ist der Strompreis bzw. die Stromgestehungskosten der Stromerzeugungsanlage (bspw. PV- oder Windkraftanlage). Die Wirtschaftlichkeit steigt mit der jährlichen Betriebsdauer. Eine hohe Auslastung (Vollbenutzungsstunden) senkt die spezifischen Investitionskosten pro Kilogramm Wasserstoff. Zentral ist am Ende der erzielbare Verkaufspreis für die erzeugte Menge Wasserstoff. Insbesondere für Deutschland gilt, dass regulatorische Vereinfachungen (z. B. Befreiung von Netzentgelten oder EEG-Umlage) entscheidend für den wirtschaftlichen Betrieb sind.

Bei der Wahl eines geeigneten Standorts für einen Elektrolyseur in Deutschland sind mehrere technische, rechtliche, wirtschaftliche und infrastrukturelle Faktoren zu berücksichtigen.

| Faktor | Relevanz |

|---|---|

| Energieversorgung |

|

| Wasserzugang |

|

| Flächenverfügbarkeit |

|

| Nähe zum Abnehmer |

|

| Rechtliche Zulässigkeit |

|

| Sicherheit |

|

Im Projekt “H₂OptimiSt” wurden die erforderlichen Datengrundlagen erarbeitet, auf deren Basis vorteilhafte Standorte für H₂-Hubs identifiziert werden können. Ziel ist die Zusammenführung der Projekt-Ergebnisse in ein Analysetool. Dieses soll potenziellen Anwendern bei der Standortbewertung potenzieller Wasserstoff-Hubs in Baden-Württemberg zur Verfügung stehen und so den Hochlauf der Wasserstoffinfrastruktur im Land weiter unterstützen.

Potenzielle Standorte für Elektrolyseure in der Region

Im Rahmen der “Regionale Wasserstoffstrategie SüdwestBW” wurden auf Basis einer wirtschaftlichen und energiepolitischen Analyse der Region Versorgungsszenarien mit regenerativ hergestelltem Wasserstoff für Industrie- und Mobilitätsanwendungen entwickelt. Dabei wurden modellierungsbasiert 15 dezentrale Erzeugungsstandorte inkl. entsprechender Hochlaufszenarien identifiziert.

PoWerD-Potenzialatlas

Ein Konsortium aus Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Verbänden unter Leitung des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE hat im Projekt “PoWerD” einen Wasserstoff-Potenzial-Atlas für Deutschland entwickelt. Er kennzeichnet und bewertet geeignete Standorte für die Erzeugung von grünem Wasserstoff durch Elektrolyse und dessen Nutzung in verschiedenen Industriebranchen und im Verkehr. Der kostenfreien PoWerD-Potenzialatlas zeigt räumlich aufgelöst geeignete Standorte in Deutschland auf – in unterschiedlichen Szenarien und mit diversen Geschäftsmodellen.

Genehmigungsverfahren – Wichtige Aspekte

Für die Errichtung und den Betrieb eines Elektrolyseurs sind in der Regel mehrere Genehmigungen und Abstimmungen mit den Behörden erforderlich. Zu den wichtigsten Punkten zählen:

- Anlagengröße und Standort (Immissionsschutz)

Abhängig von der elektrischen Leistung und dem erzeugten Wasserstoffvolumen kann die Erzeugungsanlage genehmigungspflichtig nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sein (siehe nachfolgende Tabelle). - Wasserrechtliche Aspekte

Die Nutzung und ggf. Einleitung von Wasser unterliegt dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) – insbesondere bei größeren Anlagen. - Bau- und Planungsrecht

Die Errichtung der Anlage muss mit dem örtlichen Bebauungsplan übereinstimmen. Eine Baugenehmigung ist meist erforderlich. Elektrolyseure fallen in der Regel unter „gewerbliche Anlagen“ oder ggf. „industrielle Anlagen zur Energieerzeugung“. Soweit sie Teil eines Produktionsprozesses oder der betrieblichen Energieversorgung sind, sind diese in Industriegebieten grundsätzlich zulässig (§ 9 BauNVO).

Ein Elektrolyseur als Anlage zu einem Gewerbebetrieb ist in Gewerbegebieten zulässig, wenn die jeweiligen Voraussetzungen (v.a. „nicht erheblich belästigend“ nach § 8 Absatz 1 BauNVO) vorliegen. - Brandschutz- und Explosionsschutzkonzept

Wasserstoff ist ein brennbares Gas – ein abgestimmtes Brandschutz- und Explosionsschutzkonzept (z. B. nach TRBS, BetrSichV oder DVGW-Regelwerk) ist notwendig. -

Störfallverordnung (StörfallV)

Ab 5.000 Kilogramm lagerfähigem Wasserstoff fällt eine Elektrolyseanlage in den Anwendungsbereich der Störfallverordnung (12. BImSchV). Im Rahmen der Festlegung der anlagenspezifischen Mengen zählen alle auf dem Gelände befindlichen gefährlichen Stoffe zusammen (kumulativ, ggf. mit Faktor). Um zu prüfen, ob weitere Stoffe unter die StörfallV fallen, gibt es zwei Möglichkeiten- Der Stoff gehört zu den Einzelstoffen, die im Anhang 1 der StörfallV genannt sind.

- Man erkennt im Sicherheitsdatenblatt im Kapitel „Andere Rechtsvorschriften“, ob eine Einstufung nach einer Kategorie der Seveso-III-Richtlinie vorliegt.

Bei unklarer Situation und vor allem bei Fragen zur Berechnung der notwendigen Quotienten unterschiedlicher gefährlicher Stoffe, kontaktieren Sie das zuständige Gewerbeaufsichtsamt oder das Regierungspräsidium. - Netzanschluss und EEG-Relevanz

Bei Nutzung von Strom aus erneuerbaren Quellen können rechtliche Regelungen (z. B. zum Herkunftsnachweis) aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) relevant sein. Auch der Netzanschluss ist mit dem zuständigen Verteilnetzbetreiber abzustimmen. - Umweltprüfung (UVPG)

Für Anlagen über 50 MW ist eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls notwendig. Bei Anlagen zwischen 5 MW und 50 MW ist eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. - Lagerung von Wasserstoff und ggf. Sauerstoff

Abhängig von der Lagerkapazität der Anlage bestehen Genehmigungserfordernisse nach der 4. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) Anhang 1 und 2. - Erlaubnisverfahren nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Aktuell ist für Abfüllanlagen (Trailerfüllstellen aber auch Tankstellen) eine Erlaubnis nach § 18 BetrSichV erforderlich.

Die Art des Verfahrens sowie die Zuständigkeit im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung hängt von der Anlagengröße ab.

| Kriterium | Schwellenwert | Verfahren | Zuständigkeit |

|---|---|---|---|

| Tägliche Produktionskapazität | 50 Tonnen H₂ oder mehr pro Tag | Förmliches Genehmigungsverfahren nach § 10 BImSchG | Regierungspräsidium |

| Tägliche Produktionskapazität | weniger als 50 Tonnen H₂ pro Tag | Vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach § 19 BImSchG | Untere Immissionsschutzbehörde (Landratsamt) |

| Elektrische Nennleistung | weniger als 5 MW | keine immissionsschutzrechtliche Genehmigungsplicht aber Baugenehmigung erforderlich |

Kommunale Baurechtbehörde |

Hilfreiche Leitfäden zur Genehmigung und Überwachung von Elektrolyseuren

Wasserstoff als Energiespeicher – Potenziale und Nutzen für Unternehmen

Die Energiewende in Deutschland bringt eine zentrale Herausforderung mit sich: Die sichere, flexible und wirtschaftliche Versorgung mit Strom aus erneuerbaren Quellen. Weil Wind und Sonne nicht jederzeit in gleicher Menge zur Verfügung stehen, braucht es Technologien, um Energie zeitlich und örtlich unabhängig nutzbar zu machen. Eine Schlüsselrolle nimmt dabei die Speicherung von Strom ein – insbesondere in Form von Wasserstoff.

Erneuerbare Energien sind wetter- und tageszeitabhängig. Es entstehen daher zeitweise Stromüberschüsse (z. B. bei starkem Wind) und zu anderen Zeiten Engpässe (z. B. bei Dunkelflauten). Um Angebot und Nachfrage zuverlässig auszugleichen, muss überschüssige Energie zwischengespeichert werden. Wasserstoff bietet hierbei eine langfristige Speichermöglichkeit, die andere Technologien wie Batteriespeicher nicht in gleichem Maß leisten können. Er kann saisonale Schwankungen ausgleichen und Stromspeicherung in großen Mengen ermöglichen.

Formen der Wasserstoffspeicherung

Wasserstoff wird zunächst durch Elektrolyse hergestellt. Der gewonnene Wasserstoff lässt sich auf verschiedene Weise speichern:

- Druckgasspeicherung

Der Wasserstoff wird auf Drücke von 350 bis 700 bar verdichtet und in speziellen Hochdruckbehältern gespeichert.

Vorteile: Bewährte Technologie, flexibel einsetzbar

Nachteile: Energieaufwendig durch Verdichtung, begrenzte Speicherkapazität - Verflüssigung (LH2 – Liquid Hydrogen)

Wasserstoff wird auf –253 °C gekühlt und verflüssigt.

Vorteile: Hohe Energiedichte pro Volumen, transportfähig

Nachteile: Sehr hoher Energiebedarf für Kühlung, technische Anforderungen an Behälter - Chemische Speicherung (Derivate)

Wasserstoff wird in chemischen Verbindungen wie Ammoniak oder LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carriers) gespeichert.

Vorteile: Lagerung bei Umgebungsbedingungen möglich, einfacher Transport

Nachteile: Komplexe Rückgewinnung, teilweise geringe Wirkungsgrade - Unterirdische Speicherung (z. B. in Salzkavernen)

Große Mengen Wasserstoff werden in geologischen Formationen gespeichert.

Vorteile: Große Speicherkapazitäten für saisonale Nutzung

Nachteile: Geologisch nur regional verfügbar, aufwendige Infrastruktur

Vorteile für Unternehmen der Wirtschaft

Für Industrie- und Gewerbebetriebe bietet Wasserstoff als Energiespeicher verschiedene strategische Vorteile:

- Energieversorgungssicherheit

Durch eigene Elektrolyse- und Speicherlösungen können Unternehmen sich teilweise von Strompreisvolatilitäten abkoppeln und eine stabile Energieversorgung sicherstellen. - Dekarbonisierung von Produktionsprozessen

Wasserstoff kann fossile Energieträger in Prozessen ersetzen, z. B. in der Stahl-, Glas- oder Chemieindustrie. Das ermöglicht CO₂-Reduktionen und trägt zur Einhaltung von Klimazielen bei. - Lastmanagement und Netzentlastung

Unternehmen mit flexiblem Stromverbrauch (Demand Side Management) können Wasserstoffsysteme nutzen, um in Zeiten niedriger Strompreise zu speichern und bei Bedarf zu nutzen – ein wirtschaftlicher Vorteil. - Neue Geschäftsmodelle

Betriebe können Überschussstrom in Wasserstoff umwandeln und diesen verkaufen oder für Mobilitätslösungen (z. B. eigene Fahrzeugflotten) nutzen.

Wasserstoff als Energiespeicher ist ein zentraler Baustein der künftigen Energieversorgung. Er bietet Unternehmen vielfältige Chancen, ihre Energieversorgung nachhaltiger, unabhängiger und langfristig wirtschaftlicher zu gestalten. Entscheidend ist, frühzeitig die eigenen Potenziale zu prüfen – insbesondere in energieintensiven Branchen oder bei der Nutzung von Eigenstromanlagen (z. B. PV-Anlagen).

Wasserstoffderivate

Wasserstoff ist nicht in allen Anwendungsfällen praktikabel. Eine Alternative bieten sogenannte Wasserstoffderivate. Dabei handelt es sich um chemische Verbindungen, in denen Wasserstoff gebunden vorliegt und die sich teilweise einfacher speichern, transportieren und einsetzen lassen. Für Unternehmen ergeben sich hieraus neue Perspektiven, insbesondere in Industrie, Logistik sowie für den internationalen Handel.

Die Herstellung erfolgt typischerweise auf Basis von grünem Wasserstoff, der durch Elektrolyse mit Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wurde. Je nach Derivat ist ein weiterer Syntheseprozess notwendig. Die wichtigsten Derivate von Wasserstoff sind:

- Ammoniak (NH₃)

Synthese aus Wasserstoff und Stickstoff (aus der Luft) im Haber-Bosch-Verfahren. - Methanol (CH₃OH)

Reaktion von Wasserstoff mit CO₂ (idealerweise abgeschieden aus Industrieprozessen oder der Atmosphäre). - Synthetische Kraftstoffe (E-Fuels – Electrofuels)

Kombination von Wasserstoff mit CO₂ zur Herstellung von synthetischem Benzin, Diesel oder Kerosin. - Flüssige organische Wasserstoffträger (LOHCs – liquid organic hydrogen carriers)

Wasserstoff wird reversibel an organische Trägermoleküle gebunden (z. B. Benzyltoluol). - Methan (CH₄)

Insbesondere als synthetisches Methan (SNG – Synthetic Natural Gas) durch Methanisierung von Wasserstoff mit CO₂ (Sabatier-Reaktion).

Vorteile und Herausforderungen im Vergleich zu reinem Wasserstoff

| Derivat | Vorteile | Nachteile |

|---|---|---|

| Ammoniak | + Hohe Energiedichte + Gut speicher- und transportierbar (flüssig ab -33 °C bei Umgebungsdruck) + Weltweit etablierte Infrastruktur |

- Toxisch - Brennverhalten erfordert Anpassungen - Rückumwandlung zu Wasserstoff energieaufwendig |

| Methanol | + Flüssig bei Umgebungstemperatur + Vielseitig in Chemie- und Kraftstoffindustrie einsetzbar |

- CO₂-Quelle muss nachhaltig sein - Weniger Energiegehalt pro kg als Wasserstoff |

| E-Fuels | + Kompatibel mit bestehender Verbrennungsmotor- und Tankinfrastruktur + Ermöglicht CO₂-neutrale Mobilität |

- Geringer Wirkungsgrad in der Gesamtbilanz - Teuer in der Herstellung |

| LOHCs | + Handhabung ähnlich wie Diesel + Sicher, nicht explosiv + Wiederverwendbare Trägersubstanz |

- Energieverluste bei Be- und Entladung - Aufwendige Infrastruktur erforderlich |

| Synthetisches Methan | + Kompatibel mit Erdgasnetzen + Speicherung in bestehender Infrastruktur möglich |

- Methan ist ein starkes Treibhausgas (bei Leckagen) - Effizienzverluste bei Umwandlung |

Bedeutung für die Wirtschaft

Für viele Unternehmen ergeben sich durch Wasserstoffderivate neue Optionen, um bestehende Prozesse klimafreundlich umzustellen, ohne sofort vollständig auf neue Technologien umsteigen zu müssen. Besonders für Branchen mit hohem Energiebedarf oder schwieriger Elektrifizierbarkeit (z. B. Schwerindustrie, Luftfahrt, Schifffahrt) bieten Derivate mittelfristig praktikable Lösungen. Allerdings ist die Herstellung von Derivaten energieintensiv und wirtschaftlich derzeit nur bei langfristig günstigen erneuerbaren Strompreisen sinnvoll. Für eine wirtschaftliche Nutzung sind daher klare Rahmenbedingungen, Fördermechanismen und eine internationale Marktintegration entscheidend.

Wasserstoffderivate sind ein zentrales Element im zukünftigen Energiesystem – insbesondere für Anwendungsbereiche, in denen reiner Wasserstoff an technische oder wirtschaftliche Grenzen stößt. Für Unternehmen lohnt es sich, frühzeitig Einsatzmöglichkeiten zu prüfen, Pilotprojekte zu verfolgen und sich mit den regulatorischen sowie infrastrukturellen Entwicklungen vertraut zu machen.

Werden Wasserstoff oder seine Derivate für mein Unternehmen relevant?

Diese Frage lässt sich nicht allgemeingültig beantworten. Jedes Unternehmen hat spezifische Prozesse oder individuelle Anforderungen an die Energieversorgung. Es ist jedoch wichtig sich mit dieser Frage betriebsintern schnellstmöglich zu befassen. Als erste Hilfestellung können dabei folgende Leitfragen dienen.

Wofür könnten H2 oder seine Derivate an meinem Standort zum Einsatz kommen?

- Zur Wärmeerzeugung im Produktionsprozess

- Zur Energieerzeugung

- Als Primärgrundstoff

- Als Speichermedium für selbst erzeugte erneuerbare Energie

- Als Kraftstoff für (Nutz-)Fahrzeuge

Ab wann ist H2 an meinem Standort verfügbar? Wer kann meinem Unternehmen bei der Klärung dieser Frage helfen?

- Leitungsgebunden Versorgung

Für die leitungsgebundene Versorgung mit Wasserstoff sind die regionalen Gasverteilnetzbetreiber erster Ansprechpartner. - Wasserstofftankstelle

Es gibt verschiedene Online-Plattformen über die Informationen zu geplanten oder bereits in Betrieb befindlichen H2-Tankstellen abgerufen werden können. - Eigene Wasserstofferzeugung mittels Elektrolyse

Verschiedene Leitfäden ermöglichen einen Überblick, was bei der Genehmigung, Errichtung und dem Betrieb von Elektrolyseuren beachtet werden muss. Das “Reallabor H₂-Wyhlen” bietet bereits seit 2021 Einblicke in die Errichtung und den Betrieb einer Power-to-Gas-Anlage am Wasserkraftwerk Grenzach-Wyhlen zur CO₂-freien Herstellung „grünen“ Wasserstoffs mittels Elektrolyse.

Zukünftige Marktchancen und Wettbewerbsfähigkeit durch Wasserstofftechnologien

Weitere Potentiale liegen in der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle in Produktion, Transport, Speicherung und Nutzung von Wasserstoff. Eine frühzeitige Positionierung in entstehenden Wertschöpfungsketten erhöht Exportchancen und stärkt die Innovationskraft und Technologieführerschaft der Unternehmen. Somit steht nicht nur die Versorgung mit Wasserstoff oder seiner Derivate am Unternehmens- bzw. Produktionsstandort eine wichtige Rolle, sondern auch die Entwicklung von H2-Produkten oder Komponenten für H2-Technolgien (bspw. für die Automobilindustrie, Energiewirtschaft oder den Maschinenbau).