Elektromobilität im Unternehmen

Die E-Mobilität ist ein zentraler Baustein zur klimaneutralen Umgestaltung der betrieblichen Mobilität und eröffnet Unternehmen neue Chancen. Die Umstellung des Fuhrparks sowie der Umstieg von Mitarbeitern Kunden und Gästen auf E-Mobilität muss dabei für Unternehmen wirtschaftlich machbar sein. Hier kommt dem Aufbau einer kostengünstigen Ladeinfrastruktur auf Firmengeländen eine Schlüsselrolle zu.

Wir haben Ihnen auf den nachfolgenden Seiten Informationen zusammengestellt, die Sie bei der Entscheidung, ob Sie auf E-Mobilität in Ihrem Unternehmen setzen wollen, unterstützen.

Eine zentrale Rolle bei der Einführung von E-Mobilität kommt der Wahl des Fahrzeugstyps zu:

- Unterschiedliche Fahrzeugtypen

Fahrzeughersteller bieten aktuell verschiedene Konzepte für die Elektromobilität an. Um das passende Fahrzeug für Ihr Unternehmen auszuwählen, sollten Sie die verschiedenen Antriebstechniken kennen:

- Batterie-Elektrofahrzeug (BEV): Ein BEV ist ein reines Elektrofahrzeug. Es verfügt über eine Batterie und einen Elektromotor. E-Autos fahren nur mit Strom und müssen regelmäßig geladen werden. Die Fahrzeuge verfügen über die Fähigkeit zur Rekuperation, d. h. sie gewinnen über einen Generator beim Ausrollen oder beim Bremsen Energie zurück. So erhöht sich die Reichweite und der Betrieb ist besonders wirtschaftlich.

- Plug-in-Hybridfahrzeug (PHEV): Bei einem PHEV sind ein vollwertiger Elektro- und ein vollwertiger Verbrennungsmotor verbaut. Je nach Ladestand der Batterie können Sie nur mit Elektroantrieb, nur mit Verbrennungsmotor oder mit beiden Antriebsarten gleichzeitig fahren. Rekuperation ist möglich. Das PHEV wird wie ein Batterie-Elektrofahrzeug am Stromnetz aufgeladen. Den Vorteil der Flexibilität erkaufen Sie sich mit einem hohen Fahrzeuggewicht, das den Verbrauch steigert, und einem hohen Anschaffungspreis.

- Brennstoffzellen-Fahrzeug (FCEV):

Wasserstoffautos werden von einem Elektromotor angetrieben. Im Unterschied zum BEV erzeugen FCEV ihren Strom selbst. Dazu wird Wasserstoff in einer Brennstoffzelle in Strom umgewandelt.

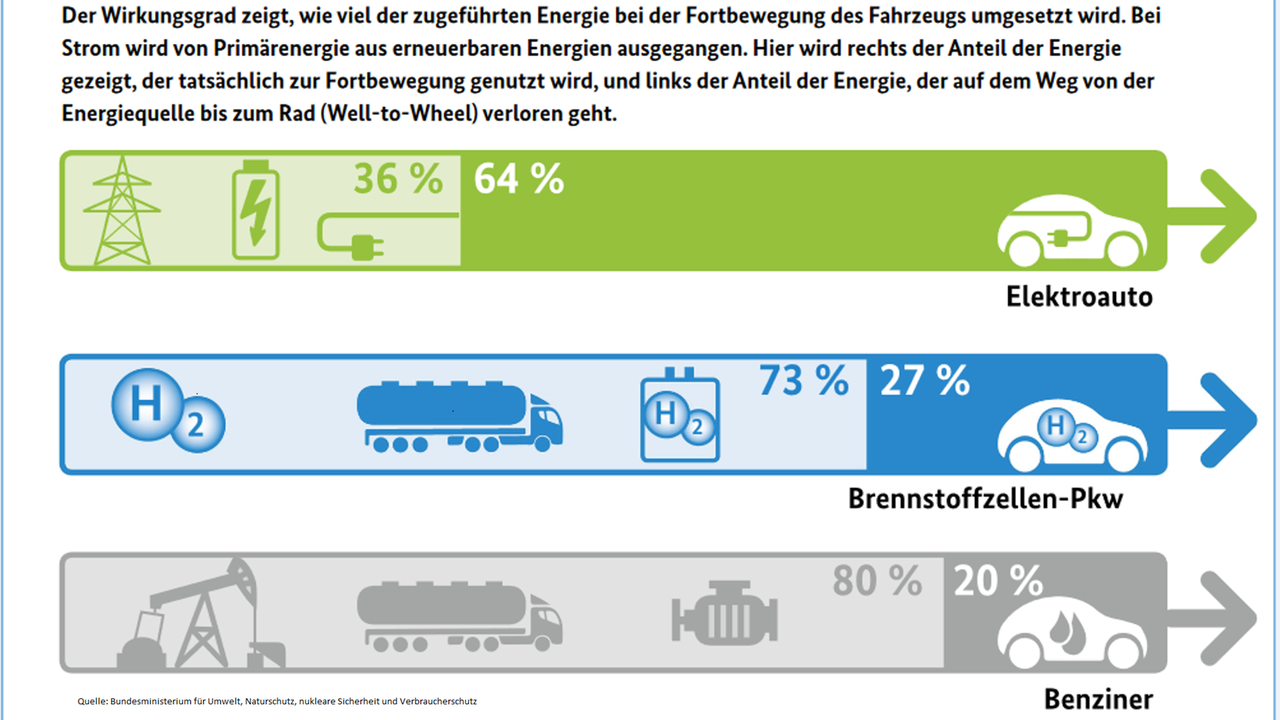

Die Effizienz von Antrieben lässt sich am besten über ihren Wirkungsgrad vergleichen. Dieser zeigt, wie viel der zugeführten Energie für die eigentliche Fortbewegung des Fahrzeugs eingesetzt wird.

Der Wirkungsgrad eines Benzinmotors liegt bei üblicher Fahrweise nur bei gut 20 Prozent. Mehr als drei Viertel der im Kraftstoff enthaltenen Energie werden also gar nicht fürs Fahren verwendet. Der Elektromotor hingegen setzt rund 80 Prozent der zugeführten Energie in Bewegung um. Wenn man die Verluste einbezieht, die beim Laden der Batterie und bei der Bereitstellung des Stroms anfallen, erhält man einen Wirkungsgrad von 64 Prozent. Das Elektroauto ist damit etwa dreimal so effizient wie ein Fahrzeug mit einem konventionellen Verbrennungsmotor. Die Brennstoffzelle erzielt nur einen Wirkungsgrad von 27 Prozent, da die Herstellung von Wasserstoff sehr energieintensiv ist.

Abb. Wirkungsgrad der Antriebe im Vergleich:

Tipp: Verbrenner oder E-Motor: Die CO2-Einsparung im Blick haben!

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor anschaffen, stehen bereits zum Kaufzeitpunkt die während des Betriebs anfallenden Emissionen fest. Der Verbrauch verändert sich nicht und die Einsparungen von CO2 über einen höheren Anteil von Bio-Kraftstoff in Benzin und Diesel sind überschaubar. Denn Verbrennungsmotoren vertragen keine starken Veränderungen an der Kraftstoffmischung.

Anders sieht es bei der Elektromobilität aus. Der Verbrauch und die Ladeverluste verringern sich bei einem E-Fahrzeug während der Lebensdauer zwar nicht, aber der Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien am deutschen Strommix steigt stetig. Wird der Strommix grüner – also CO2, neutraler – wird es auch das Elektroauto, denn es wird nach seinem Kauf über die Jahre die Entwicklung im Strombereich automatisch widerspiegeln.

Batteriebetriebenes Elektrofahrzeug (BEV) und Hybrid im Vergleich

Wenn Sie ein Elektrofahrzeug anschaffen möchten, stehen Sie vor der Frage, ob ein Batterie-Elektrofahrzeug oder ein Hybridfahrzeug (HEVfull) die beste Lösung ist. Hier einige Vorteile der Hybridtechnik:

- Auf kurzen Strecken fahren Sie umweltfreundlich, leise und emissionsfrei mit dem Elektromotor.

- Auf langen Strecken müssen Sie sich keine Sorgen um die Reichweite machen, da ein vollwertiger Elektromotor zur Verfügung steht.

Allerdings sind auch die Nachteile nicht zu vernachlässigen:

- Sie kaufen ein Fahrzeug mit zwei vollwertigen Motoren, das steigert die Anschaffungskosten.

- Sie nutzen die Leistungsfähigkeit beider Antriebstechniken nicht voll aus.

- Der Verbrennungsmotor muss lebenslang gewartet werden.

- Das Fahrzeug ist schwerer und verbraucht mehr.

- Sie bleiben auf fossile Kraftstoffe angewiesen und müssen die Preissteigerungen finanzieren.

Für den Übergang kann ein Hybridfahrzeug die passende Lösung sein, wenn Sie nur einen kleinen Fuhrpark besitzen und lange Strecken gefahren werden. Für kleine Unternehmen ist es unwirtschaftlich, einen gemischten Fuhrpark mit BEV und herkömmlichen Fahrzeugen aufzubauen.

Tipp: Kosten der Elektromobilität mit Eigenstrom minimieren

Bereits heute nimmt die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Bayern weiter zu. Doch nicht nur aus ökologischen Gesichtspunkten ist es empfehlenswert, den Strom für die Elektromobilität selbst zu erzeugen – auch in finanzieller Hinsicht zahlt es sich aus.

Denn hauseigene Stromproduktion über eine Photovoltaikanlage sorgt dafür, dass Sie komplett ohne CO2-Ausstoß fahren. Bereits ein einzelner Photovoltaik-Carport kann die nötige Energiemenge für eine Fahrleistung von über 10.000 Kilometer pro Jahr liefern.

Wenn Sie den selbst produzierten Strom zusätzlich im eigenen Betrieb nutzen, verbessern Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis noch einmal.

DIHK-Leitfaden betriebliche Elektromobilität

(unter weitere Informationen zum Download)

Der DIHK-Leitfaden für Elektromobilität ist in verschiedene Anwendungsbereiche aufgeteilt und legt den Fokus auf batterieelektrische Kraftfahrzeuge. Er richtet sich an Unternehmen, die ihre Flotte auf Elektromobilität umstellen möchten oder Mitarbeitern und Kunden eine Ladeinfrastruktur bereitstellen möchten.

In ihrem Leitfaden "Betriebliche Elektromobilität" beschreibt die DIHK in den drei Kapiteln "Elektromobilität am Unternehmensstandort", "Elektromobilität außerhalb des Unternehmensstandortes" und "Betreiben von öffentlicher Ladeinfrastruktur auf dem Betriebsgelände" jeweils verschiedene Anwendungsfälle, ihre rechtlichen Rahmenbedingungen und Umsetzungsmöglichkeiten. Die Anwendungsbeispiele reichen vom Unternehmen an Mitarbeitende kostenfrei abgegebenen Ladestrom, dem Auftanken des Dienstwagens in der heimischen Garage, dem Umgang mit eigenerzeugtem Strom oder dem Verkauf von Ladestrom an Externe. Der Leitfaden erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann eine rechtliche beziehungsweise steuerliche Beratung der Unternehmen nicht ersetzen.

Einsatzmöglichkeiten der Elektromobilität im Fuhrpark prüfen

Bevor Sie die Umstellung des Fuhrparks auf Elektromobilität angehen, ist es hilfreich, sich ein Bild über die Fahrleistungen der einzelnen Mitarbeiter zu machen. Für viele Mitarbeiter ist es sicher möglich, direkt vom Verbrennungsmotor auf Elektromobilität zu wechseln. In anderen Bereichen, insbesondere bei Langstreckenfahrten und Lieferungen, muss der Einsatz von Batteriebetriebener Elektrofahrzeug genau geplant werden. Mit dem richtigen Fachwissen ist es bereits heute möglich, Elektromobilität für die meisten Strecken zu nutzen. Folgende Einsatzmöglichkeiten könnten Sie erwägen:

Fahrzeugpools

Ein Fahrzeugpool schafft ideale Bedingungen für die Nutzung der Elektromobilität in Unternehmen. Denn er trennt Fahrzeug und Fahrer. Der Pool muss individuell auf die Bedürfnisse des einzelnen Unternehmens zugeschnitten sein, beispielsweise:

- BEV für kurze und mittlere Strecken

- Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor für lange Strecken oder das Ziehen von Anhängern

- Fahrräder, E-Bikes und E-Roller als Vervollständigung des Pools

Damit die Einrichtung und Nutzung eines Fahrzeugpools im Unternehmen funktioniert, kommt es auf die richtigen Voraussetzungen an. Dazu gehören:

- einfache Abläufe bei der Fahrzeugbereitstellung und -rückgabe

- Einweisung und Betreuung der Nutzer

- geeignete Fahrzeuge in ausreichender Menge und Verfügbarkeit

- professionelle Pflege und Wartung für einen guten Fahrzeugzustand

Dienstwagen

Nach den Werkstatt- und Montagewagen sind Dienstwagen mit privater Nutzung die zweitgrößte Gruppe der im Unternehmen genutzten Fahrzeuge. Dank der rasant wachsenden Modellvielfalt, stetig steigender Reichweiten und steuerlicher Anreize werden Elektroautos als Dienstwagen immer interessanter. Folgende Maßnahmen erleichtern es Unternehmen und Mitarbeiter zusätzlich, die Elektromobilität zu nutzen:

- genaue Analyse der Fahrleistung jedes Mitarbeiters

- Dienstreisekonzept für Langstrecken (z. B. Bahnfahrten)

- gemischter Fahrzeugpool in der Übergangszeit

- Mobilitätsbudget für private Fahrten (z. B. Mietwagen), wenn BEV nicht möglich

- Ladepunkte am Arbeitsplatz und gegebenenfalls am Wohnort

Pendlermobilität

Die moderne Elektromobilität eröffnet Arbeitgebern weitere Möglichkeiten, ihren Mitarbeitern den Weg zur Arbeit zu erleichtern, es muss nicht immer ein Auto sein. Folgende Möglichkeiten bieten sich an:

- bis 10 km einfacher Weg: Pedelec, S-Pedelec oder E-Bike (z. B. als Fahrradleasing)

- bis 15 km einfacher Weg: E-Motorroller (z. B. über Gehaltsvorschuss finanziert)

Welche E-Fahrräder für Unternehmen gibt es?

Arten von E-Fahrrädern

- Pedelecs (Pedal Electric Cycles) sind per Muskelkraft betriebene Fahrräder, die von einem bis zu max. 250 Watt starken Elektromotor bis zu einer Geschwindigkeit von maximal 25 km/h unterstützt werden. Pedelecs benötigen keine Betriebserlaubnis, es besteht keine Helm- und Versicherungspflicht (kein Versicherungskennzeichen) oder Führerscheinpflicht.

- S-Pedelecs (Speed Pedal Electric Cycles) werden von einem 500 Watt starken Elektromotor bis zu einer Geschwindigkeit von 45 km/h unterstützt. S-Pedelecs gehören zu den Kleinkrafträdern und unterliegen auch diesen Richtlinien. Sie benötigen eine Betriebserlaubnis, eine Haftpflichtversicherung (Versicherungskennzeichen) und eine entsprechende Fahrerlaubnis der Führerscheinklasse AM. Außerdem besteht Helmpflicht. Sie dürfen daher erst ab 16 Jahren gefahren werden.

- E-Bikes sind Zweiräder, die über einen reinen elektrischen Motorantrieb verfügen und nicht durch Pedaltreten angetrieben werden. Sofern sie schneller als 20 km/h fahren können, unterliegen sie der Helmpflicht. Sie benötigen zudem eine Betriebserlaubnis, eine Haftpflichtversicherung (Versicherungskennzeichen) und eine entsprechende Fahrerlaubnis der Führerscheinklasse Mofa 1 (bis 25 km/h) bzw. AM (bis 45 km/h). Sie dürfen ab 15 (Mofa 1) bzw. 16 Jahren (AM) gefahren werden.

Tipp: Elektromobilität - ein Benefit für Auszubildende

Nutzen Sie Elektromobilität als ein Benefit für Ihre Auszubildenden und steigern Sie Ihre Arbeitgeberattraktivität. Junge Menschen sind offen für ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein.

Tipp: Mitarbeiterbefragungen und Workshops erhöhen die Akzeptanz der Angebote.

Tipp Hilfestellung durch Tool E-Mobilität für Einsteiger unter weitere Informationen zum Download

Auf dem Weg zu Ihrer Elektromobilität in Ihrem Unternehmen gibt Ihnen das interaktive Tool E-Mobilität-für Einsteiger der IHK für München und Oberbayern eine weitere Hilfestellung. Dieses steht Ihnen auf dieser Seite zum Download zur Verfügung.